お知らせ・コラム

スタートアップ経営講座(目標達成のためのフレームワーク:OKRについて)

はじめに

これから事業をはじめようとする方、または、事業を始めたばかりの方は、今後、従業員が増えていく中で、目標を設定し、全社員が同じ方向を向いてその目標を確実に達成できるようにするにはどのようにしたら良いのか、など悩むことが多いのではないでしょうか?そこで今回は、企業やチームで目標を設定・達成するためのフレームワークである「OKR」についてご紹介したいと思います。

この「OKR」は、GoogleやIntelなど、シリコンバレーのIT企業で広く使われ、組織全体が同じ方向を向いて、高い目標を達成するために非常に有効なツールとして知られています。

きっと新たに事業を開始する皆さんにとって、何かしらヒントになるものがあると思います。

OKRとは?

OKRは、組織の一体感を高め、成長を加速させるための非常に有効なフレームワークです。

OKR(Objectives and Key Results:目標と主要な結果)は、企業・チーム・個人の目標を連動させ、全社員が同じ方向を向いて、挑戦的な目標達成に向けて取り組むための目標設定・管理のフレームワークです。

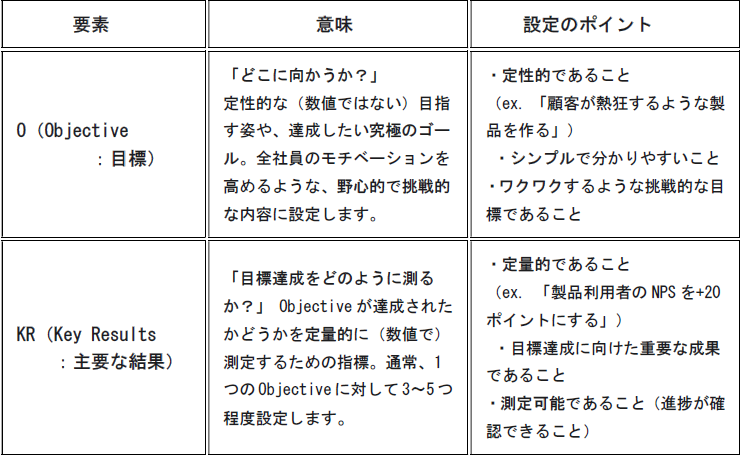

OKRの意味:Objective(目標)とKey Results(主要な結果)

OKRは、Objective(目標)と、それを達成したかを測るKey Results(主要な結果)の2つの要素で構成されます。

OKRの例

1.Objective(目標): 業界で最も顧客に愛される企業になる

2.Key Results(主要な結果):

(1)顧客満足度調査で90%以上の「非常に満足」を獲得する

(2)解約率を四半期で5%未満に抑える

(3)既存顧客からの紹介経由の新規顧客数を30%増加させる

中小企業でのOKRの具体的な活用方法とポイント

社員が少ない中小企業こそ、OKRの持つ「目標の透明性」と「挑戦の文化」が、組織力を高める大きなカギとなります。

目標設定を「全社→個人」で連動させる

OKRは、まず会社(または経営者)の最優先目標を決め、それを達成するために各個人が何をすべきか、という形で目標を連動させます。

会社のOKR設定:

最初に、会社として(経営者として)「今年1年(または半年)で最も重要で挑戦したいこと」をObjectiveとして明確に定めます。

個人のOKR設定

その会社OKRを達成するために、社員一人ひとりが自分の業務でどのような成果を出すべきかを話し合い、個人のOKRを設定します。

トップダウンだけでなく、社員の意見も反映したボトムアップで目標設定することで、「やらされ感」ではなく「自分ごと」として目標に取り組む意識が高まります。

社員数が少ない場合、会社のOKRを全員で共有し、それに紐づく個人のOKRを設定する、というシンプルな形が効果的です。

挑戦的で短期サイクルでの運用が理想的

OKRは「ムーンショット(月を目指すような)」と言われるほど、達成が難しい挑戦的な目標を設定するのが特徴です。

達成度は70%を目指す:

可能な限り高い目標を掲げ、70%程度の達成で「成功」と捉えます。これにより、社員は失敗を恐れずに高い目標に挑めます。

短いサイクルで運用:

短いサイクルでOKRを設定・運用するのが理想的です。変化の早い中小企業にとって、短い期間で目標を見直すことで、環境の変化に柔軟に対応できます。

可能であれば1ヶ月をサイクルとして回していくと良いでしょう。

定期的な「チェックイン」と「コミュニケーション」

OKRを設定したら終わりではなく、目標達成に向けての日々の進捗確認と対話が最も重要です。

チェックイン(進捗確認):

少なくとも週に一度、全社員で短いミーティング(チェックイン)を行い、Key Resultsの進捗状況や、目標達成のために今週何をするかを確認します。少人数だからこそ、進捗の透明性を確保することが容易です。

1on1での対話:

経営者と社員で定期的に1対1の面談(1on1)を実施し、OKR達成に向けたサポートやフィードバックを行います。OKRは人事評価とは切り離して考えることで、「目標達成できなかったら評価が下がる」という恐れがなくなり、建設的な対話が可能になります。

OKRと人事評価は切り離して考える

OKRは、あくまで組織の成長を加速させるための目標管理ツールであり、人事評価や給与決定と直結させないことが推奨されます。

① OKRを評価に直結させると、社員は挑戦的な目標設定を避けて達成しやすい目標を設定しがちになり、OKRの持つ挑戦的な文化を醸成するメリットが失われてしまいます。

②OKRの達成に向けたプロセスや、目標達成に寄与した行動などを評価の材料とすることは有効です。

中小企業でのOKR導入のメリット

社員がまだ少ないスタートアップ企業にとって、OKRを導入することで以下のような効果が期待できます。

全員が同じ方向を向く:

経営者のビジョンと目標が全社員に明確に共有され、社員全員が「何のために、今この仕事をしているのか」を理解できます。

仕事の優先順位が明確になる:

目標達成に直結するKey Resultsを意識することで、リソースが限られている中小企業において、本当に重要な業務に集中できるようになります。

モチベーションの向上:

個人の業務が会社の目標と繋がっていることを実感しやすくなるため、組織への貢献意識や仕事への主体性が高まります。

空白市場を狙え①:ニッチ市場の発

K’sアドバイス

いかがでしたでしょうか?目標達成のためのフレームワークとしては、他に、KPI(Key Performance Indicator、重要業績評価指標)やKGI(Key Goal Indicator、重要目標達成指標)などがありますが、当社としては、これらのフレームワークのうち、OKRが一番シンプルであり、かつ社員のモチベーションを上げるためには最も使いやすいと考えました。

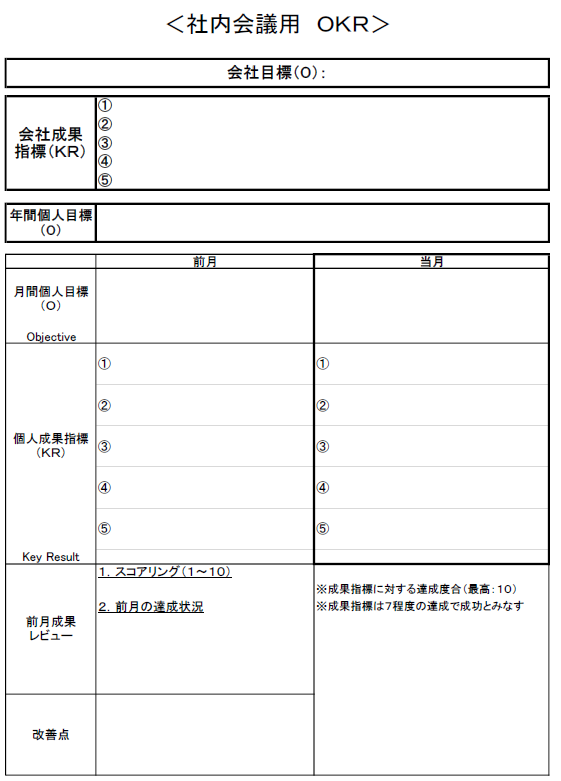

また、どのフレームワークを使うにしても、目標を設定しただけで満足し、実際に目標を達成し、成果を出せないと意味がありませんので、当社では、OKRを社内会議のツールとして活用し、目標達成に近づける仕組みを作りました。

当社のOKR活用方法

1.まず年初に、会社としてのOKRを設定します。2.会社のOKRを踏まえ、毎月、社員一人一人に、個人のOKRを設定してもらいます。

3.翌月の社内会議で、前月に設定した個人OKRを振り返り、成果レビューを行い、スコアリングをしてもらいます。

4.同時に、成果レビューの結果を踏まえて、改善点を挙げてもらいます。

5.前月の成果レビューと改善点を踏まえて、今月のOKRを設定し、社内会議で発表してもらいます。

上記の②~⑤を毎月繰り返し行うことにより、目標達成へ確実に近づけていきます。

念のため、当社で利用している社内会議用OKRのフォームを添付しましたので、参考にしてみてください。

以上が、目標を設定・達成するためのフレームワークである「OKR」についてのご紹介と、実際の当社における活用方法をご紹介いたしました。

会社を成長させるためには、経営者一人が頑張っても実現は難しいでしょう。

高い目標を掲げて、社員全員が同じ方向を向いて、その目標を達成するために力を合わせてこそ、成長できると思います。

そのためには、「OKR」のようなフレームワークを活用することは大変有効ですので、ぜひ参考にしていただき、皆さんの会社をさらにさらに大きく成長させてください。

ご相談・お問い合わせ

- 全国対応

- ご相談無料

- お気軽にご相談ください

- メールでのお問い合わせ24時間受付