お知らせ・コラム

スタートアップ経営講座(リーンスタートアップについて)

はじめに

これから事業をはじめようとする方、または、事業を始めたばかりの方は、事業を開始するにあたり、どの程度まで準備してからスタートすればいいのか、或いは、自社の製品やサービスが本当に顧客のニーズに合致しているのかなど、悩むところは多いかもしれません。十分な準備をせず、不完全な状態のままスタートしたら、顧客に全く受け入れてもらえないかもしれませんし、一方で完璧な製品やサービスを目指して、最初から多額の投資をしたり準備期間が長すぎると、失敗したときのダメージが大きくなってしまいます。

このような悩みに対して、今回は、「リーンスタートアップ」という考え方をご紹介したいと思います。

きっと新たに事業を開始する皆さんにとって、何かしらヒントになるものがあると思います。

リーンスタートアップについて

「リーンスタートアップ」とは、「無駄をなくす」という意味の「リーン(Lean)」と「スタートアップ(Startup)」を組み合わせた言葉です。

簡単に言えば、「できるだけお金と時間をかけずに、必要最小限の製品やサービス(MVP:Minimum Viable Product)を作り、顧客の反応を見ながら素早く改善していくことで、事業を成功させるための考え方や手法」です。

従来の事業開発では、完璧な製品を開発するために長い時間をかけ、多額の費用を投資してから市場に投入することが一般的でした。

しかし、この方法では、もし顧客のニーズと合わなかった場合、多大な損失を被るリスクがありました。

リーンスタートアップは、このリスクを最小限に抑え、より効率的に事業を成長させることを目指します。

リーンスタートアップの歴史

リーンスタートアップは、アメリカの起業家エリック・リース氏が提唱した手法です。

エリック・リース氏は2008年にブログを立ち上げ、自身の経験をもとにした事業開発のプロセスを紹介しました。

2011年には著書『The Lean Startup』がアメリカでベストセラーとなり、現在に至るまでさまざまな業界でリーンスタートアップを取り入れた事業が展開されています。

リーンスタートアップは、トヨタ自動車の生産方式「トヨタ生産方式(TPS)」にも起源を持ちます。

TPSとは、無駄を徹底的に排除し、合理性を追い求めた生産システムです。

エリック・リース氏は、自身の考案したプロセスとTPSには「無駄をなくす」という共通点があることに気付きました。

そこでTPSの要素を活用し、リーンスタートアップの考え方を作り上げたのです。

リーンスタートアップの基本的な考え方

構築→計測→学習のサイクル

リーンスタートアップでは、以下の3つのステップを高速で繰り返すことが重要です。

か、仮説を立てます。

作る必要はありません。検証に必要な部分だけを素早く形にするのがポイントです。

ードバックや利用状況のデータを集めます。

か?」を分析し、学びを得ます。

ん。

この「構築→計測→学習」のサイクルを何度も高速で回すことで、顧客のニーズに合致した製品やサービスへと磨き上げていきます。

リーンスタートアップのメリット

投入できます。

しやすくなります。

リーンスタートアップの具体例

Instagram(インスタグラム)

誰もが知る写真共有アプリのInstagramも、最初は全く別のサービスでした。

ェックイン、ゲームなど)が盛り込まれていました。

能はあまり使われていませんでした。

として再構築しました。これが現在のInstagramの原型です。

この事例は、当初の仮説に固執せず、顧客の行動データから学びを得て大胆に方向転換(ピボット)したことで成功した典型的な例です。

食べログ

日本国内で広く利用されているグルメサイト「食べログ」も、リーンスタートアップ的なアプローチで成長しました。公開されました。

とを把握しました。

に成長しました。

Airbnb(エアビーアンドビー)

宿泊施設のシェアリングサービスとして世界中で人気を博しているAirbnbも、初期段階でリーンスタートアップの考え方を取り入れています。

ートしました。これはまさに「最低限の機能」で仮説を検証するMVPでした。

撮り直したり、サービス改善のためのヒアリングを行ったりしました。この中で、物件の写真の質が非常に重要であると

いう仮説を得ます。

た。

模にまで成長しました。

k‘sアドバイス

いかがでしたでしょうか?

これから新たに事業を開始しようとしている方、そして事業を開始したばかりの方にとっては、このリーンスタートアップの考え方は、大いに参考になるのではないでしょうか?

そこで、リーンスタートアップを実践するにあたり、そのポイントを下記にまとめてみました。

1.仮説を明確にする:まず最初に「どのような顧客の、どんな課題を解決したいのか?」という仮説をできるだけ具体的

に言語化してください。

サービスを、コストと時間をかけずに作ってみましょう。ウェブサイトのランディングページ、簡単なデモ、プロトタイプな

ど、形は問いません。

ビュー、利用データの分析など、様々な方法で情報を集めてください。

に変更(ピボット)したりすることを恐れないでください。

リーンスタートアップは、完璧な計画よりも「素早い実行と学習」を重視するアプローチです。

この考え方を取り入れることで、変化の激しい現代において、リスクを抑えながら事業を成功に導く可能性を高めることができるはずです。

新たに始めた事業、せっかく皆さんが始めた事業ですから、大切に育てて、大きく成長させてください。

私たち影山タックスパートナーズは、皆さんを、全力で支援させていただきます。

![]()

![]()

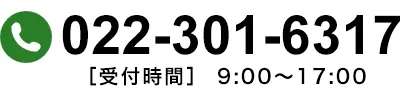

ご相談・お問い合わせ

- 全国対応

- ご相談無料

- お気軽にご相談ください

- メールでのお問い合わせ24時間受付